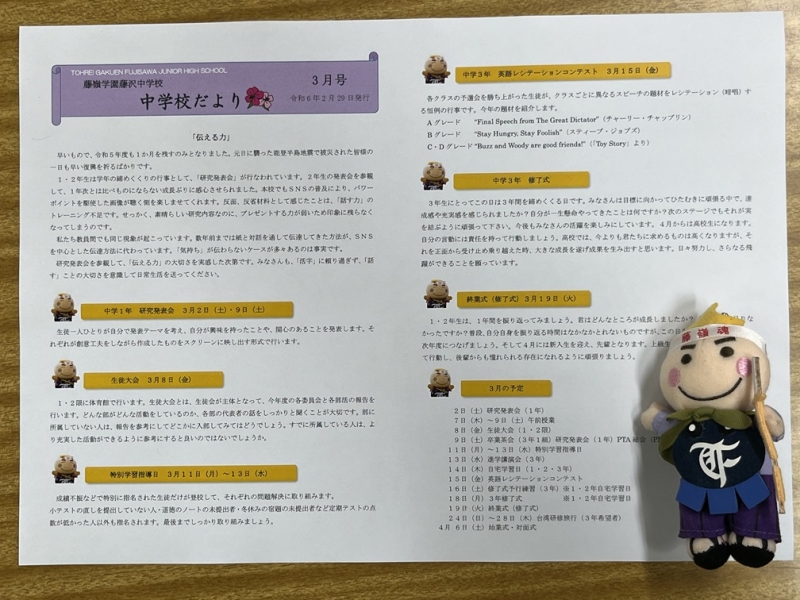

カレンダー

10月に入りましたので、今年度も半分を過ぎ折り返しということになりました。

さて、私の執務机の右の壁に東急グループの「2023年五島美術館名品集」という2ヵ月ごとのカレンダーがあります。その「9月・10月」は、「重要文化財 佐竹本三十六歌仙絵 清原元輔像」です。「佐竹本」とは、久保田(秋田)藩主佐竹氏に伝来したという意味です。

この佐竹氏は、もとは現在の茨城県常陸太田市を拠点とし、豊臣秀吉からは水戸54万石を安堵された「大大名」でありましたが、関ヶ原の戦いで西軍に属したために、1602年に20万石に減封され、秋田藩へ移封されたのです。

実は、この佐竹氏と時宗は深い関係がありました。遊行寺は、正中2年(1325年)に創建され、その後戦国時代の戦乱に巻き込まれ、永正10年(1513年)に全山焼失以来復興ができずにいました。遊行三十二代他阿普光上人(1543年〜1626年)は、常陸太田の佐竹氏の出身であったため、天正19年(1591年)に佐竹義宣に招かれ、水戸に水戸藤沢道場(後の神応寺)を建立し、時宗の本拠としたのです。以後、10年余りではありますが、水戸藤沢道場(神応寺)は、「遊行上人の寺」として機能していたのです。このように、戦国時代末における佐竹氏の時宗庇護があったお蔭で、時宗が存続したとも言えるでしょう。

佐竹氏移封後、慶長8年(1603年)に江戸幕府が開かれると、普光上人は徳川家康の知遇を得て、遊行寺の再興ばかりでなく、時宗教団全体の復興と確立に努めました。その後、遊行寺は幾多の災害や火災に遭いましたが、そのたびに再興されて現在に至るのです。

※五島美術館は、東急電鉄を創設した実業家五島慶太の美術コレクションを保存展示するために作られました。

※「佐竹本三十六歌仙絵巻」については、ウィキペディア(Wikipedia)で調べてみるととても興味深いことが書いてあります。

※徳川家と時宗の関係につきましては、現在遊行寺宝物館で開かれている「特別展 徳川と遊行寺」をご覧になってください。

※江戸時代に興った「秋田銀線細工」の職人に「正阿弥」を名乗る人がいたというのは、佐竹氏と時宗のつながりを表す例であると考えられます。「○阿弥」と名乗る芸能に携わる人や職人は、「阿弥衆」といって時衆(時宗)関係者の場合が非常に多いのです。

10月に入りましたので、今年度も半分を過ぎ折り返しということになりました。

さて、私の執務机の右の壁に東急グループの「2023年五島美術館名品集」という2ヵ月ごとのカレンダーがあります。その「9月・10月」は、「重要文化財 佐竹本三十六歌仙絵 清原元輔像」です。「佐竹本」とは、久保田(秋田)藩主佐竹氏に伝来したという意味です。

この佐竹氏は、もとは現在の茨城県常陸太田市を拠点とし、豊臣秀吉からは水戸54万石を安堵された「大大名」でありましたが、関ヶ原の戦いで西軍に属したために、1602年に20万石に減封され、秋田藩へ移封されたのです。

実は、この佐竹氏と時宗は深い関係がありました。遊行寺は、正中2年(1325年)に創建され、その後戦国時代の戦乱に巻き込まれ、永正10年(1513年)に全山焼失以来復興ができずにいました。遊行三十二代他阿普光上人(1543年〜1626年)は、常陸太田の佐竹氏の出身であったため、天正19年(1591年)に佐竹義宣に招かれ、水戸に水戸藤沢道場(後の神応寺)を建立し、時宗の本拠としたのです。以後、10年余りではありますが、水戸藤沢道場(神応寺)は、「遊行上人の寺」として機能していたのです。このように、戦国時代末における佐竹氏の時宗庇護があったお蔭で、時宗が存続したとも言えるでしょう。

佐竹氏移封後、慶長8年(1603年)に江戸幕府が開かれると、普光上人は徳川家康の知遇を得て、遊行寺の再興ばかりでなく、時宗教団全体の復興と確立に努めました。その後、遊行寺は幾多の災害や火災に遭いましたが、そのたびに再興されて現在に至るのです。

※五島美術館は、東急電鉄を創設した実業家五島慶太の美術コレクションを保存展示するために作られました。

※「佐竹本三十六歌仙絵巻」については、ウィキペディア(Wikipedia)で調べてみるととても興味深いことが書いてあります。

※徳川家と時宗の関係につきましては、現在遊行寺宝物館で開かれている「特別展 徳川と遊行寺」をご覧になってください。

※江戸時代に興った「秋田銀線細工」の職人に「正阿弥」を名乗る人がいたというのは、佐竹氏と時宗のつながりを表す例であると考えられます。「○阿弥」と名乗る芸能に携わる人や職人は、「阿弥衆」といって時衆(時宗)関係者の場合が非常に多いのです。