School overview 学校概要

学校概要

自己の存在意義を自覚し、

みずから人生を

切り拓く強い芯のある

男子を育てる。

一遍上人は「臨終即ち平生なり」の厳しい思想を堅持して、一刻一瞬を大切にすることを教えられ、惰性で生きている人間に対して痛烈な警鐘を打ち鳴らし、人間として生き抜くための平生の心構えを教示されました。

本校では、その教えをもとに、「勇猛精進」「質実剛健」を建学の精神に掲げ、打たれ強く、自分の力で人生を切り開いていける「一本筋の通った男子」の育成をめざして、中高教育を展開しています。

大切にしているのは、男子を育てるにふさわしい男子校であること。誰もが素の自分をさらけ出し、思う存分個性を発揮する中で、失敗を恐れず、様々なことにチャレンジする姿勢が培われます。

また、各クラスの人数を抑えた少人数編成により、すべての教員が生徒一人ひとりに手厚く対応し、きめ細やかに指導できる体制も整えています。

全員が大学進学を希望する進学校として学習指導に力を入れながらも、ただ学力があるだけの頭でっかちな人間になるのではなく、仏教の教えを肌で感じる環境で豊かな人間性を育むとともに、様々な経験を通して日本人としてのidentityを確立し、柔軟な発想と旺盛なチャレンジ精神を持ち、国際社会に太刀打ちできる21世紀のリーダーとなる力を身につけていきます。

基本情報

| 学校名 | 藤嶺学園藤沢中学校・高等学校 |

|---|---|

| 創立 | 1915年(大正4年) |

| 所在地 | 〒251-0001 神奈川県藤沢市西富1-7-1 |

| 理事長 | 東山 勉 |

| 校長 | 林 学 |

| 生徒数 | 高校約500名、中学約300名 |

| 教員数 | 約90名 |

建学の精神

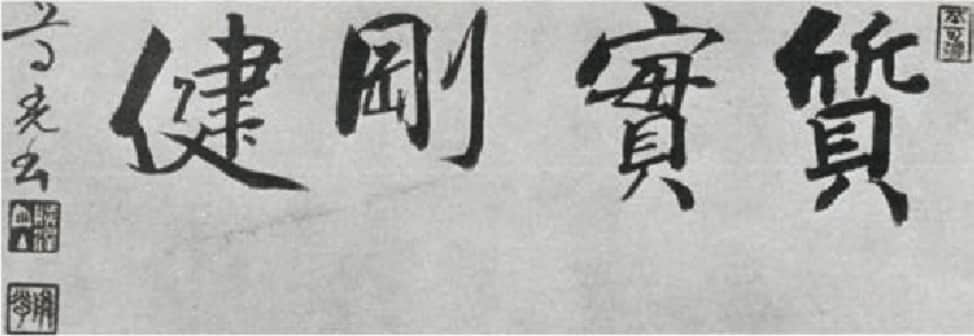

「質実剛健」

「質実剛健」の「質実」とは素朴で外見の虚飾にまどわされず、真面目にものの本質と真実を探求することを指し、「剛健」とは何物にも動じない強い意志と健康な肉体である。すなわち、自己が一人の人間として貴い存在であることに目覚め、真に社会に貢献できるよう、その人格の完成につとめること。

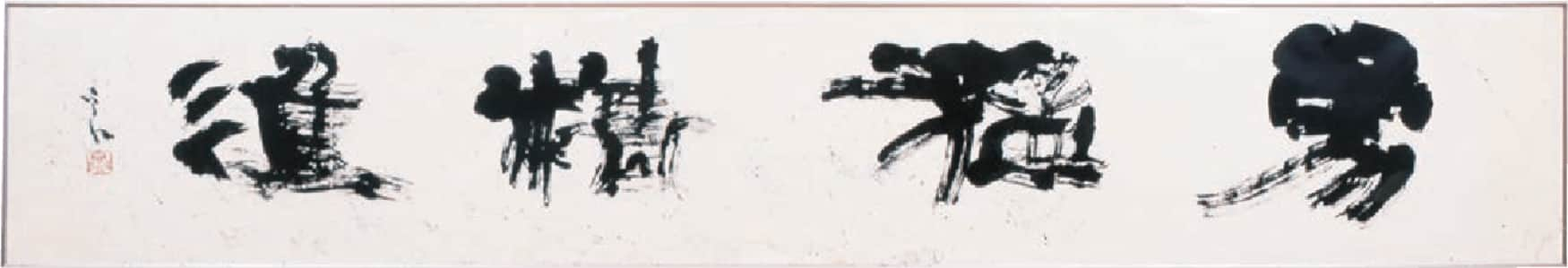

「勇猛精進」

「勇猛精進」とは仏教語の引用であるが、勇みすすんで屈しない心を持って苦難に打ち克ち、仏道を修行することから転じて、何事にも動じない勇気すなわち猛烈にやる気を起こし、あらゆる困難にも負けず、大きな目標を達成するために一生懸命努力を怠らないこと。

島海青児「聖図」(旧中第2回卒)

一遍上人と藤嶺藤沢

中世から伝わる「一遍上人画像」には、座っている姿は一つもないという。すべてが立ち姿で、片足を前に出し、数珠と念仏札を持っている。その姿は遊行と賊算、踊り念仏にかけた生涯を具現化している。

藤嶺藤沢の歴代の校長も、こうした一遍上人の生涯から感得した教えを生徒たちに伝えてきた。

「一時の努力はだれにでもできる。しかし継続して一つの事に身も心も打ちこんでやりぬくことは、決してやさしいことではない。できないのはやらないからだ。やればできる。この一筋にかける。それは男の生き甲斐というもであろう。」

一遍上人とは

鎌倉時代に活躍した浄土宗の開祖である親鸞の法脈に属する僧侶の一人で、親鸞の弟子の一人とされています。一遍上人は、浄土宗において「念仏を唱えることによって、生死の苦しみから救われることができる」という教えを広め、信仰心の深さよりも、誰でも簡単に念仏を唱えることができることを重視しました。また、一遍上人は、庶民の信仰を重視し、差別的な身分制度に対しても批判的であったとされています。

藤嶺学園藤沢中・高等学校の歴史

藤嶺学園の前身は、1894年(明治27)に創設された時宗総本山清浄光寺(遊行寺)の僧侶養成機関「時宗宗学林」です。1915年(大正4)に創立を認可され、翌年4月、私立藤嶺中學校として開校しました。以来100年あまり、多くの卒業生を広く世界に送り出しながら、今も新たな伝統をつくり出し、未来につなげています。

旧制時代 学校創設から終戦まで

創立当時の校舎

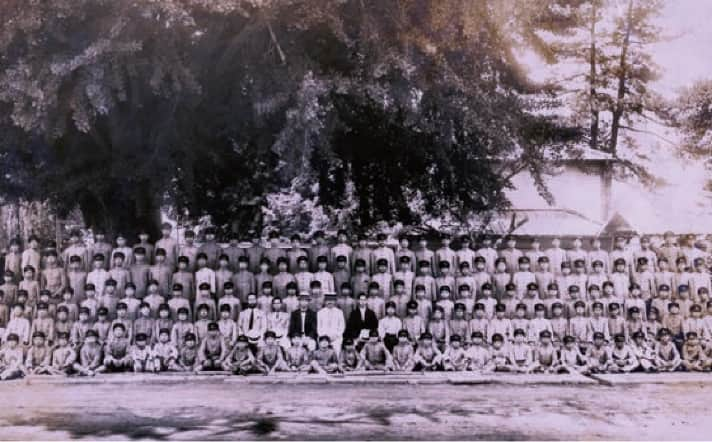

遊行寺大銀杏の下で

武道風景

新制時代 戦後復興を乗り越え円熟期へ

授業風景

講堂兼体育館が完成

大改修された野球場

中高一貫校時代 グローバル時代を生き抜く逞しい男子の育成

リニューアル後の学生会館

TFAL内部は緑を基調に設計

野球場は総合グラウンドに

沿革

| 1915年(大正4年)5月 | 財団法人私立藤嶺中学校設立が認可される |

|---|---|

| 1916年(大正5年)4月 | 私立藤嶺中学校開校 |

| 1918年(大正7年)6月 | 私立藤澤中学校と改称 |

| 1931年(昭和6年)3月 | 藤澤商業学校(現:藤沢翔陵高等学校)併設 |

| 1931年(昭和6年)10月 | 法人名称を藤嶺学園に改称 |

| 1945年(昭和20年)11月 | 相模女子商業学校(現:鵠沼高等学校)を本学園に移管 |

| 1948年(昭和23年)3月 | 新制高等学校設置基準により、藤澤高等学校・藤澤中学校創立を認可される |

| 1959年(昭和34年)3月 | 藤沢中学校閉校 |

| 1982年(昭和57年)3月 | 藤嶺記念館(図書館)完成 |

| 1987年(昭和62年)4月 | 学生服からブレザーへと制服変更 |

| 1995年(平成7年)5月 | 藤嶺学園藤沢高等学校と改称 |

| 2000年(平成12年)3月 | 講堂兼体育館完成 |

| 2001年(平成13年)4月 | 藤嶺学園藤沢中学校開校 |

| 2012年(平成24年)9月 | TFAL(自習室)完成 |

| 2014年(平成26年)6月 | マスコットキャラクター「トーレくん」誕生 |

| 2015年(平成27年)3月 | 総合グラウンド・サブグラウンド全面人工芝化 |

| 2015年(平成27年)5月 | 創立100周年を迎える |

| 2015年(平成27年)6月 | 学生会館(茶室・陶芸室・学生食堂・研修室・宿泊施設)全面リニューアル |